会社とは、社会が求める商品やサービスを提供するために、事業を行う組織のことです。

私がフリーターだった頃は、会社がどんなものなのか正直よく分かりませんでした。

オフィスでみんなパソコンをカタカタやって、会議をしている……ドラマのワンシーンのような漠然としたイメージしか持てなかったからです。

でも、実際に働いてみることで会社への理解は大きく深まりました。

この記事では会社という組織について、まだ会社員として働いたことのないフリーターの方でも理解しやすいように、一つの会社の誕生から成長までのストーリーを描いてみました。

記事を読むことで「会社という組織が何をするところなのか?」「なぜ一つの組織に色々な職種があるのか?」が自然と理解できるようになるはずです。

はじめは社長一人の個人ビジネスから始まる

あなたはある日、画期的な乗り物を発明しました。

車輪が前と後ろに一つずつ付いていて、ペダルを漕ぐと歩くよりも速く移動ができる優れものです。

乗りこなすには少しコツが必要ですが、慣れれば子供から大人まで誰でも移動手段として活用を期待できます。

「これは売れる!」と確信したあなたは、乗り物に「自転車」と名付け、さっそく自転車の製造・販売を生業とする株式会社を立ち上げました。

最初はあなた一人。仕入れから製造、販売、アフターサービスまで、すべてを自分でこなします。

規模が大きくなると人手が必要

予想以上に自転車は大ヒット、作れば作っただけ売れるようになりました。

しかしある時から、あまりの注文の多さに自転車の製造が間に合わなくなります。

自分一人でこの仕事量をこなすことに限界を感じたあなたは、アルバイトを募集し、AさんとBさんを雇うことにしました。

あなたはこの2人に、自転車の作り方や販売のやり方を一から教え込み、3人で力を合わせて受けた注文に対応できるだけの体制構築に取り組みます。

部署が生まれ、組織が成長する

AさんとBさんの飲み込みが早かったこともあり、初めは多すぎた注文もなんとか3人でやればこなせるようになってきました。

ただ、自転車の人気はどんどん高まっていきます。

あなたは世の中の自転車ブームに対応するためには、本格的な生産と販売の体制を構築する必要があると考え、製造部と販売部を立ち上げました。

AさんとBさんは正社員になってもらいそのまま部長に昇格。製造部はAさんに、販売部はBさんに任せることにします。

人手が必要なので、アルバイトも新しく10人を採用。Aさんが部長である製造部には6人を、Bさんが部長である販売部には4人をそれぞれ配属し、組織としての製造・販売の体制を作りました。

こうして会社は、社長であるあなたを筆頭として「社長→部長→スタッフ」という組織構造を持つようになります。

分業することで、自分たちの役割とそれに伴う責任が明確になるので、組織全体で仕事がスムーズに進むようになりました。

大きな組織は社会的責任が大きくなる

あれから3年後、会社の規模はどんどん拡大していき、今や国内でNo1のシェアをもつ、従業員2,000人以上の自転車メーカーにまで成長しました。

規模が大きくなると、多くの業務が自分の知識では対応しきれなくなってきたので、それをしっかりと専門的に学んできた従業員を雇い、専門の部署も多く立ち上げることになります。

例えば、自転車の模倣品を製造販売するライバル会社に負けないために、製品開発部を立ち上げて新しい自転車の開発に注力したり、総務部を立ち上げて、従業員が増えるに従って発生する様々な職場環境の問題に対応し、働きやすい環境を整備しました。

会計もどんどん複雑化していくので経理部を立ち上げて、社長であるあなたは会社の経営に専念することになります。

社会的にも大きな影響を持つ企業に成長したため、法律やコンプライアンスを始め、多くの制約をきっちりと守って仕事をするために、法務部を立ち上げてリーガルリスクに対応する必要性も出てきました。

より大きな挑戦へ:資金調達と株式上場

「海外にも工場を作り、世界中に自転車という便利な乗り物を広めたい!」そう思ったあなたは、工場建設のための資金として莫大な先行投資が必要になりました。

資金調達には、銀行から借り入れるか、株式上場するという方法がありますが、もはや国内ではかなりの地位を確立した公共性が高い事業になったこともあって、株式上場することにしました。

東京証券取引所(東証)に上場して、会社の株を一般の人たちに買ってもらうことで資金調達する方法です。

株式上場の手続きはかなり大変でしたが、社内一丸となって準備をすることで、なんとか東証プライム市場への上場も成功。無事に海外工場の建設も実現することができました。

事業の多角化で安定した経営を目指す

上場する前の会社は、会社の株を100%保有している「社長のもの」でしたが、上場した後の会社は株を買った「株主全員のもの」となります。

いままでは自分と従業員が生活できる分だけ稼げば十分でしたが、これからは株主のためにも確実に利益を稼ぎ続けるような安定感のある会社にしていかなければいけません。

そのためには、さまざまな事業を同時にやることで、会社の利益確保の安定性が高まるとあなたは考えました。

今後世界中に自転車が普及して売れ行きが鈍化したとしても、他の事業でも利益を上げることができれば、会社全体としては生き延びることができるからです。

新たな事業としては、今やっている仕事のノウハウを少しでも活かすことができるものを考えた結果、同じ二輪である「バイクの製造販売」をはじめることにしました。

企業買収(M&A)と事業再生

バイクは自転車と違ってすでに製造販売している会社があったため、一から作るのではなく、子会社として買収することで技術やノウハウを手に入れることができれば、手っ取り早く新規事業に参入することができます。

ちょうど赤字で経営難であるメーカーが買収の提案に乗ってくれたので、あなたはこの会社の株式を100%取得し、子会社として買収しました。

子会社には、創業時から一緒だったAさんやBさんに役員として出向してもらい、技術の習得と経営の立て直しをミッションとして命じます。

事業立て直しは一筋縄では行きませんでしたが、自転車の製造販売で得たノウハウを活かしつつ、なんとか協力し合うことで黒字化に成功。

こうして会社は、新たな市場にも進出できるようになりました。

企業グループを統括するホールディングスの誕生

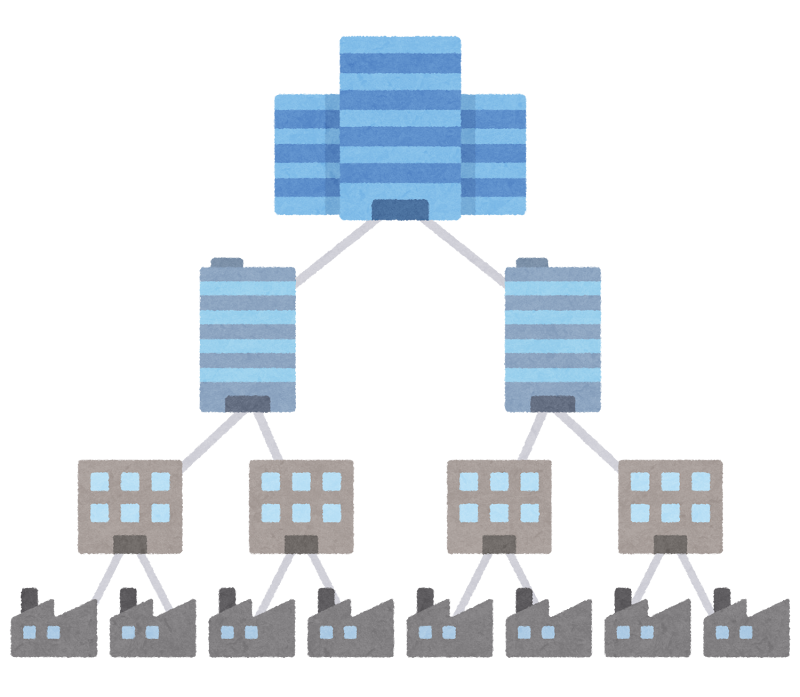

その後も企業買収による事業の多角化を続け、あなたの会社は国内外に多くの拠点と事業を持つ超大企業に成長しました。

もともとやっていた自転車事業やバイク事業もこの頃には子会社として切り出し、すべてのグループ企業を統括する親会社(ホールディングス)を立ち上げることになります。

あなたはこのホールディングスのCEO(最高経営責任者)に就任し、AさんとBさんはこの親会社の取締役兼、子会社の社長に就任しました。

自転車の製造を始めてから30年、会社は成長し続けて多くの事業で顧客のニーズを満たしてきましたが、さすがにそろそろ成長も鈍くなってきました。

今や誰もが持っているくらいに自転車は普及して当時のような勢いでは、もはや売れなくなっているので、今後事業規模を縮小せざるを得ない日が来るのも時間の問題でしょう。

成長しきった会社は安定期に入りやがて衰退していくのが世の常です。

今後も多くの価値を創出し、世の中を豊かにする歯車として存在し続けることができるかは、あなたや後継者達の今後の仕事にかかっています。

会社の存在意義とは?

会社は「お金儲けのため」だけに存在するわけではありません。

- 社会の課題を解決する(移動手段としての自転車の普及)

- 雇用を生み出す(AさんやBさんのように成長の場を提供、また多くの従業員の生活基盤となっている)

- 価値を創造する(新技術の開発、便利な商品の提供)

会社は、人々の暮らしを豊かにし、社会に貢献する役割を持っています。

会社の役職を解説

最後に、会社の役職について整理しておきます。

会社によってもだいぶ違うので、目安として参考にしてください。

| 役職 | 説明 |

|---|---|

| 代表取締役 | 会社の代表権を持つ取締役。会長や社長が兼務することが多く、法律上、序列は一番上だけど社内での序列は取締役会長の方が上のこともある。 |

| 会長 | 会社の創業者や元社長が就任することが多い。代表取締役の相談役や顧問などの名誉職であることも多いが、自らが代表取締役会長として会社を率いる場合もある。 |

| 社長 | 会社の最高責任者として、経営戦略を決定し、会社全体の指揮をとる役職。代表取締役を兼務することが一般的。 |

| 副社長 | 社長を補佐し、会社の経営全般をサポートする役職。社長不在時に代理を勤めることもある。 |

| 専務 | 経営全体を監督する立場。経営陣の一員で、副社長の次に位置する。 |

| 常務 | 日常業務全般を監督する立場。経営陣の一員で、専務の次に位置する。 |

| 取締役 | 取締役会の構成員で、株主から会社経営を委任された者のこと。代表取締役の業務執行の監督、代表取締役の選任・解任、その他経営や業務執行に関する意思決定を行う。 取締役会長、取締役副社長、取締役専務、取締役常務など社内の役職を兼務することが多いが、役職がつかないヒラの取締役も存在する。(俗称:平取 ひらとり) |

| 社外取締役 | 取引や資本関係の無い外部から選任された取締役。外部の視点により企業経営のチェック機能を果たす役割がある。 |

| 監査役 | 株主に代わって、取締役がきちんと業務執行しているかをチェックする立場。取締役のように業務執行自体に関与することはできない。 |

| 執行役員 | 取締役の決定にもとづいて、会社の業務を執行する。役員とあるが、法的には役員ではなく従業員の一員で、従業員の最上位の役職という位置づけ。 |

| 事業部長 | 事業部の業績向上に責任を持ち、そこに所属する各部署の部長を指揮する役職。事業部の規模によっては、小さな会社の社長のような力量を求められる。 |

| 部長 | 部署の目標達成に責任を持ち、そこに所属する各課の課長を指揮する役職。会社の経営戦略を部署単位に落とし込み、部門戦略の立案および実行する役割がある。 |

| 部長代理 | 部長を補佐し、部門の管理業務をサポートする。部長不在時には代理として指揮をとる。 |

| 次長 | 部長のもとで、部の運営をサポートする役職。部署のナンバー2。 |

| 担当部長 | 特定の分野の業務に専門的に従事する管理職で、部下を持たないが専門分野に関する決裁権を持っていることが多い。 |

| 課長 | 部長のもとで課を統括する役職。現場の社員を管理し、必要に応じて自身も現場の業務に参加する。 |

| 係長 | 課長の補佐をしつつ、チームを率いる中間管理職。現場のリーダー的な存在。 |

| 主任 | 一般社員と管理職の間に位置する役職で、業務の担当者の中で職位が上の人を指す。 |

| 一般社員 | 会社の最前線で実務を担当する社員。役職がなく、上司の指示を受けて業務を行う。 |

次に、CxO(Chief X Officer)系について、代表的なものを抜粋しました。

CxO系の役職は、役員の中でも責任を持つ担当分野を分けることで、経営の効率化を目指すなどの目的で設置されます。

| 役職 | 説明 |

|---|---|

| CEO | 最高経営責任者(Chief Executive Officer)。会社全体の経営戦略を決め、最終的な意思決定を行う。 |

| COO | 最高執行責任者(Chief Operating Officer)。CEOの決定を実行し、日々の業務運営を管理する。 |

| CFO | 最高財務責任者(Chief Financial Officer)。資金管理・財務戦略・投資戦略を担当。 |

| CTO | 最高技術責任者(Chief Technology Officer)。新技術の開発・活用、エンジニア組織の統括など、技術面での競争力強化を担当。製品・サービスの技術革新を担う。 |

| CIO | 最高情報責任者(Chief Information Officer)。社内システム・ITインフラの管理、DX推進など、業務効率化や情報管理を担当。社内のIT活用・管理を担う。 |

| CMO | 最高マーケティング責任者(Chief Marketing Officer)。市場戦略やブランディングを担当し、売上を伸ばす。 |

| CLO | 最高法務責任者(Chief Legal Officer)。企業活動が法律に適合しているかを管理し、リスクを回避する役割を担う。 |